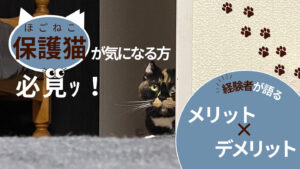

猫を飼いたい時には保護猫の里親になるという選択肢があります。近年、SNSやTVで保護猫を目にする機会が増えており、里親になる方が増えているようです。

保護猫おこげ

保護猫おこげ保護猫ってそもそも知ってる?

里親になってみたいけど、よく知らないな・・・

保護猫を飼いたいけれど、どうすればいいの?や保護猫について興味があるあなたへ。この記事を読んでぜひ、保護猫の里親を検討してみてください。

保護猫とは?

そもそも保護猫とは飼い主がいない、もしくは劣悪な環境にいた猫がレスキューされて、自治体や民間の保護団体、個人宅などで一時的に保護されて生活している猫のことを言います。

保護猫になるまでの経緯はそれぞれですが、自治体や民間の保護団体、個人宅などで一時的に保護されているネコのことをいいます。特に民間の保護団体や個人宅での保護場合は、人慣れされている印象です。

今は一時的に保護されているので、最期までお世話をしてくれる新しい飼い主さんを待っている状態ですね。

保護猫になる経緯の1つに、飼い猫が捨てられるケースがありますが、珍しくありません。

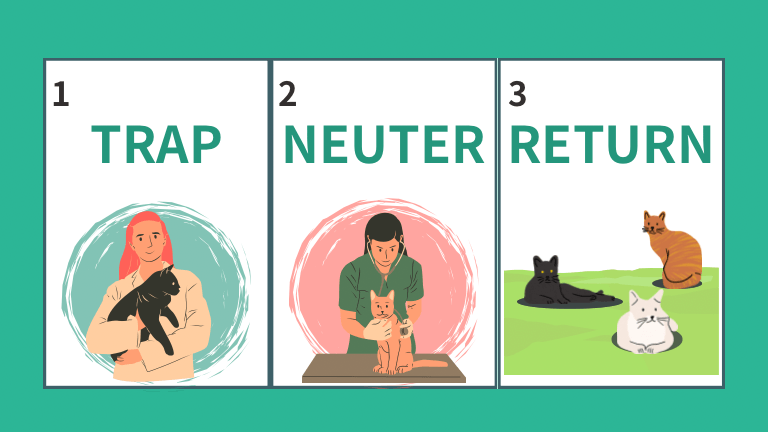

地域猫との違いは?

保護猫と地域猫では大きく異なります。まず、地域猫とはその名の通り、地域で管理されている野良猫のことです。特定の飼い主がいない・外で暮らしている・地域住民の合意のもと面倒をみています。

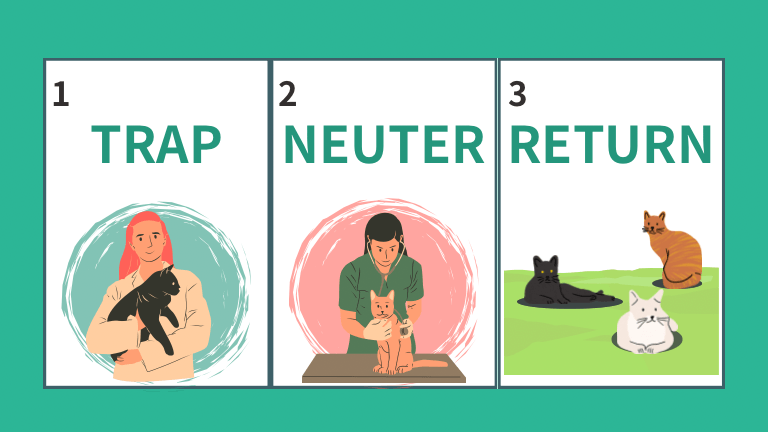

地域猫活動の基本としてTNRがあります。

捕獲

不妊・去勢手術をする

元の場所に戻す

つまり、屋外で生活していて地域住民みんなで面倒をみているのが地域猫、屋内で保護されている(民間団体・個人宅で面倒をみている)のが保護猫です。

元々、地域猫として暮らしていたのに怪我をしていたり、人慣れしすぎていて虐待される可能性があると保護猫になる場合があります。

保護猫を迎える方法

では保護猫をお迎えしたい場合にはどこで出会えばいいのでしょうか?譲渡可能な施設がいくつか存在するので、私の実体験も含めて紹介します。

①野良猫を拾う

住んでいる地域で野良猫を見かけることは珍しくないでしょう。野良猫が子猫を産んだり、病気・怪我をしている野良猫を見かけたり様々あります。

また、段ボールなどに捨てられていた猫を拾ったという話も聞きます。

私も実際に野良猫を拾った経験があります。知り合いの自宅の倉庫で子猫が生まれたので、譲渡してもらいました。野良猫の場合は、健康状態が不明でさまざまな病気を持っている可能性があるので、早めに動物病院を受診しましょう。同居猫がいる場合は、保護当初は隔離が必要です。

飼い猫を外飼いをしていたり、周辺地域みんなで餌付けして世話している地域猫、迷い猫の可能性があるため猫を拾う場合は注意が必要です。

迷い猫かどうか確認する方法について

②ボランティア・動物愛護団体から譲渡

ボランティアで保護活動をされている団体、個人の方が大勢います。ここ数年は保護団体がメディアで取り上げられたり、SNSで活動を公表していたりと情報を集めやすい印象です。

また、保護団体では譲渡会を定期的に行っているため保護猫に直接触れ合えたり、団体の方とお話ができたりと今後を具体的にイメージしやすいですね。

ボランティア団体さんは スタッフと面談→トライアル→譲渡 という流れが一般的な印象です。

それぞれのボランティア団体さんによって譲渡条件は異なり、譲渡条件がかなり厳しいところもあります。

③保護猫カフェから譲渡

全国的に保護猫カフェが増えてきた印象ですね。保護猫と触れ合うことができるのが特徴で、気に入った子がいたら里親になることができます。

我が家の保護猫、おこげを譲渡してくれた保護猫カフェでは、Instagramで保護犬・猫の情報を発信しています。そのため、Instagramのストーリーで保護猫の状態をくわしく知ることができました。猫の大まかな性格を知ることができ里親になりたいという気持ちが強くなりました。

どういう経緯で保護猫になったのか、現在治療しているのか、どういう性格なのかがSNSでわかるので、一緒に暮らした後をイメージしやすかったです。

もちろん、その日のうちに里親になれるわけではなく、面談→トライアル→譲渡の流れです。現在、1人暮らしをしていますが、保護団体によっては1人暮らしNGの条件があります。我が家の場合の1人暮らしで譲渡してもらった経緯と、譲渡条件を後悔しているので参考にしてみてください。

それぞれの保護猫カフェによって譲渡条件や譲渡費用が異なります

④保健所・動物愛護センターから譲渡

各自治体のホームページで情報を公開しています。

譲渡会を実施している自治体もあるようなので、お近くの保健所や動物愛護センターのホームページを確認してみてください。

⑤里親探しサイトから譲渡

猫を保護している方が里親募集をできるサイトです。

個人の方が多い印象ですが、団体の方もいます。こちらも譲渡条件は様々です。

保護猫の譲渡はいくらかかる?

どこでお迎えするか、と保護された時の状態によって金額が変わるのでかなりばらつきがあります。

例えば、

- 健康状態のチェック、検査

- ノミ・ダニ予防 など

- 健康状態のチェック、検査

- ノミ・ダニ予防

- 避妊or去勢

上記のように保護された猫の状態によってかかる金額が変わります。

しかし、猫の状態に関わらず保護した方が費用を負担して請求しない場合、もしくは保護団体によっては状態に関わらず一律で請求する場合があるためかなりばらつきがあります。

受診する動物病院によって料金体系は異なりますが、診療費用の相場は5,000円〜15,000円といわれています。

それに加えてワクチン接種や避妊・去勢、保護している期間のお世話費用、譲渡の際の交通費などを考慮すると数万円請求されても不思議ではありません。

具体的な費用について

保護猫を迎える準備

そもそも保護猫を迎えるにあたって、最後までお世話をできる環境でしょうか?

「保護猫が欲しい」と希望すれば誰もが譲渡してもらえるわけではありません。譲渡を受けられる基準をクリアした希望者が対象になります。

ここにあるのは環境省のパンフレット「譲渡でつなごう!命のバトン」の内容から条件の1部を抜粋しました。

- ペットが飼える住環境である

- そのペットに適した飼育スペースが確保されている

- ペットを飼うための経済力が十分である

- その動物を飼うことを家族全員が賛成している

- 動物に対するアレルギーを持つ家族がいない

- 病気の予防・治療を行い、介護が必要になった時も世話ができる

- 不妊・去勢手術を行い、繁殖させない

- マイクロチップや迷子札など、所有者の明示を行う

- 単身者や高齢者は、動物の世話をする後見人がいる

- 完全に室内飼いできる

今の環境で飼育が可能なのか、ぜひ参考にしてみてください。

まとめ

保護猫を迎える方法・場所は拾う、ボランティア・動物愛護団体、保護猫カフェ、保健所・動物愛護センター、里親探しサイトなどがあります。

譲渡する場合は面談→トライアル→正式譲渡の流れが一般的で、費用は保護先によって異なります。

猫の寿命は15−20年です。

保護猫を迎えられる状況なのか、まだ準備が必要なのか、もう一度見つめ直してぜひ保護猫を迎えるという選択を考えてみてください。